|

6.8. Áreas de distribución

Todos los seres

vivos viven en una porción más o menos grande del planeta, continua o

discontinua, que puede ocupar prácticamente casi todo el planeta, como

el ser humano (Homo

sapiens), o un espacio muy reducido, como la

Anagyris

latifolia que solamente vive en cuatro islas de Canarias.

Éste

espacio del planeta que ocupa cada especie, es lo que se llama el área

de distribución. Técnicamente, también puede definirse

como el conjunto

de lugares en los que se hallan individuos del mismo taxón o

comunidades pertenecientes al mismo sintaxon o el "conjunto de

estaciones o localidades ocupadas por individuos de la especie, género

o familia considerada" (Sanchis et al, 2004).

La presencia

de una especie en una localidad o un territorio, significa que desde su

lugar de origen, a través de sus mecanismos de dispersión, ese ser vivo

ha conseguido encontrar un hábitat en el que puede adaptarse y en el

que consigue sobrevivir a la competencia con otros organismos (Alcaráz

Ariza, 2008). En general, se habla de un centro de origen,

que es donde

se ha formado la especie, y un centro

de área (que no tiene porque

estar en el centro) que se considera como un centro de dispersión o

diversificación, en donde hay un mayor número de especies de un género

y una mayor concentración de individuos, y desde donde se van

dispersando hacia el exterior (Ferreras, 1999).

Las

áreas

de distribución son siempre muy diversas y dependen de la

influencia de los factores externos e internos en cada especie (ver capítulo

de factores). La climatología puede llegar a ser un factor

determinante, muchas veces, las isotermas coinciden con el límite de un

taxón (por ejemplo el límite nororiental del haya coincide con las

isoterma de -3ºC de enero), pero también son importantes los recursos

propios que cada especie tiene para propagarse y adaptarse a los

espacios nuevos que va conquistando. La capacidad de adaptación frente

a nuevas condiciones es vital, en este sentido se distinguen dos tipos

de especies: las eurícoras

con gran capacidad para adaptarse, por lo

que pueden vivir en distintos tipos de hábitats como las algas

cianofíceas que pueden localizarse en fuentes termales, zonas de nieves

perpetuas, aguas sulfurosas, zonas fangosas, zonas salobres...; y las

especies esterícoras,

que tienen poca capacidad para adaptarse, y deben

vivir en enclaves restringidos.

La capacidad de adaptación

de cada especie está relacionada con su amplitud ecológica.

Cada

organismo puede vivir tan solo entre dos valores límites dentro cada

uno de los factores externos (temperatura, humedad, viento...), cuanto

mayor sea el rango entre ambos límites, la especie se podrá adaptar más

fácilmente a condiciones ambientales diversas y podrá ocupar por lo

tanto, territorios más amplios. Una especie que sólo es capaz de vivir

en un rango de temperaturas muy bajo tenderá a vivir en un territorio

muy pequeño.

Otros factores que influyen en las áreas de

distribución son: el origen de la especie, su capacidad para

dispersarse y reproducirse, la competencia con otras especies, la

posibilidad de migrar a otras zonas, los elementos geográficos, los

cambios a nivel planetario (cambios climáticos, terremotos,

meteoritos)...

Los elementos

biogeográficos tienen una gran

importancia puesto que evitan o limitan a modo de barrera natural, la

dispersión de los vegetales y los animales. Este tipo de barreras puede

ser: físicas, químicas y biológicas (Sanchís et al, 2004).

-

Las barreras físicas

son los mares, lagos, ríos... Un río mediterráneo

es estrecho, pero un río amazónico puede llegar a tener una anchura de

varios kilómetros y cortar el territorio de muchas especies. Los

desiertos y las montañas (la cordillera del Himalaya es una importante

barrera que separa muchos géneros y familias) también son grandes

barreras físicas debido a su tamaño y a las características de su

entorno.

- Una barrera química

puede corresponder por

ejemplo, a la presencia de sales en el suelo, tóxicas para la mayoría

de las plantas. Las zonas de afloramientos de minerales salinos, como

silvina y carnalina, estratos yesosos, etcétera, son ejemplos de este

tipo de barrera.

- Por último las barreras

biológicas, son

aquellas en las que algunas especies impiden la dispersión de otras.

Por ejemplo es difícil para las plantas heliófilas proliferar en un

bosque denso como un hayedo, y algunos mohos son capaces de frenar la

proliferación de ciertas bacterias. También para una especie

parasitaria, la ausencia de la especie parasitada es una barrera

biológica insalvable.

Las barreras naturales

no siempre

tienen que ser estáticas o perpetuas, un lago o un río puede actuar

como límite de alguna especie, pero al llegar el período de sequía,

aunque no llegue a secarse del todo, el descenso del nivel de las aguas

puede llegar a ser suficiente para que sea posible el paso de las

diásporas (Sanchís, 2004). Por otro lado, los fuertes vientos del

estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos) dificultan el paso de

las aves que van de Europa a África (o viceversa), pero muchas especies

saben esperar a que llegue el día de calma, con poco viento, para poder

cruzarlo.

A veces, el ser humano y los animales, pueden

posibilitar el paso de las diásporas vegetales a través de las barreras

naturales. Las aves migratorias pueden hacer que las diásporas superen

las cadenas montañosas, por ello, la presencia de ciertas aves,

favorece la diseminación de determinadas especies de plantas cuyos

frutos y semillas forman parte de su dieta. También el ser humano juega

un papel muy importante en este proceso. De manera natural,

históricamente, ha permitido la dispersión de muchas especies por medio

de la agricultura o la ganadería... pero actualmente, de forma

artificial, el ser humano esta alterando los procesos de propagación de

especies de manera muy drástica debido a la globalización, el comercio

de especies, el transporte, la industria... Son muy famosos casos como

la introducción del conejo en Australia o la expansión de los

eucaliptos australianos en Europa.

Por otro lado está el

concepto de isla

biogeográfica, no se trata siempre de una porción de

tierra rodeada de mar (isla geográfica), sino que es una zona en donde

se dan fenómenos de aislamiento genético reproductivo de una especie,

aunque esté localizado en el centro de un continente.

Según

la dispersión o el

aislamiento genético de la especie, su área de

distribución se puede dividir según Alcaráz Ariza (2008) en áreas

continuas, discontinuas o reliquias:

- Las áreas continuas

es cuando la población no tiene interrupciones manifiestas que impidan

el intercambio genético entre todos los individuos componentes, el área

puede ser enorme o pequeña, y generalmente es común en especies de

origen reciente. Como ejemplo podemos señalar a la especie ubiquista

Equisetum

arvense, que se localiza por gran parte del hemisferio

norte.

-

Las áreas discontinuas

es cuando las poblaciones de la

especie

están separadas, fragmentadas, pero la distancia no impide el

intercambio genético. Este tipo de áreas es frecuente en especies

antiguas, con áreas inicialmente continuas que se han ido disgregando.

Es bastante frecuente la presencia de áreas discontinuas en la flora de

principios del periodo Cuaternario que tuvo que soportar el avance y

retroceso de los hielos en cuatro glaciaciones. También se da en las

islas, cuando éstas se han formado por separación de placas tectónicas.

Un ejemplo de área discontinua es el territorio ocupado por el brezo

blanco o arbóreo (Erica

arborea) que está presente en las mesetas de

África Oriental y Camerún, pero también en Canarias y en parte del

Mediterráneo.

- Por último, están las llamadas áreas

reliquias o relictas corresponden a especies o poblaciones

aisladas

notablemente del área principal u original de la especie, conlleva

normalmente a un empobrecimiento genético de la especie.

|

|

Área de distribución

continua del Equisetum

arvense (adaptado de

Alcaráz Ariza, 2008).

Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |

Según

el área de distribución

actual y sus posibilidades para ampliar su

extensión se diferencia según diferentes autores (Sanchis

et al, 2004;

Rivas Martínez, 2005...) entre: área potencial y real.

- El

área

potencial es el conjunto de lugares donde se dan las

condiciones

medioambientales para que pueda prosperar la especie considerada

(Sanchis et al, 2004); mientras que

- el área real

o actual,

es el conjunto de lugares donde realmente se puede localizar el taxón

objeto de estudio (Sanchis et al, 2004).

No tiene por qué

coincidir el área potencial y el área real, es normal que el área

potencial suela ser más grande que el área real. Por ejemplo el área

real de la encina (Quercus ilex) en España son los sitios donde

actualmente aún hay encinas, aunque el área potencial de la especie es

muchísimo mayor, de hecho, más del 80% de la península Ibérica es

territorio potencial de la encina.

Según Lacoste (1973)

las áreas de distribución también se pueden clasificar de acuerdo a su

extensión y configuración en cuatro tipos: cosmopolitas,

circumterretres, disjuntas y endémicas.

- Áreas

cosmopolitas: es cuando el área de distribución de una

especie se

extiende por gran parte del planeta. Esto en la realidad es

prácticamente imposible, por lo que el término generalmente se aplica a

taxones con áreas de distribución muy extensas, a especies muy bien

adaptadas a un determinado medio, y/o taxones que ocupan más de 50% de

la Tierra. Por ejemplo, la mosca doméstica o común (Musca domestica)

puede ser considerada una especie cosmopolita puesto que aparece en

casi todos los climas, pero también los son los cocoteros (Cocos

nucifera), puesto que son muy comunes en las playas

tropicales.

Según

datos de Lacoste (1973) de las 160.000 especies de plantas superiores

conocidas tan sólo 25 pueden considerarse puramente cosmopolitas,

aunque según se asciende de rango sistemático, los taxones cosmopolitas

son mayores, como por ejemplo el género Festuca, la familia de las

compuestas, o el orden de los rotíferos son cosmopolitas.

En

general, las especies cuyos nombres científicos llevan las palabras

vulgaris, vulgare, migare, comunis, etc. en principio son de amplia

distribución, aunque hay algunas excepciones (Sanchis et al, 2004).

Algunas especies acuáticas, como las lentejas de agua o

potamogetonáceas, son cosmopolitas debido a la homogeneidad del medio.

Y, por supuesto el ser humano también es cosmopolita debido a sus

características especiales, y hace que ciertas plantas (cultivos,

plantas medicinales, malas hierbas...), y animales (ratas, palomas,

perros, gatos...), que se relacionan o asocian con él, sean

cosmopolitas.

También se habla de taxones subcomopolitas,

cuyo área de extensión es algo menor al de las especies cosmopolitas,

como el helecho común (Pteridium

aquilinum) que posee un área de

distribución muy grande aunque huye de suelos calcáreos o excesivamente

ácidos; o el género de las dróseras distribuidas por todo el mundo,

pero limitadas a medios turbosos (Casildo, 1999).

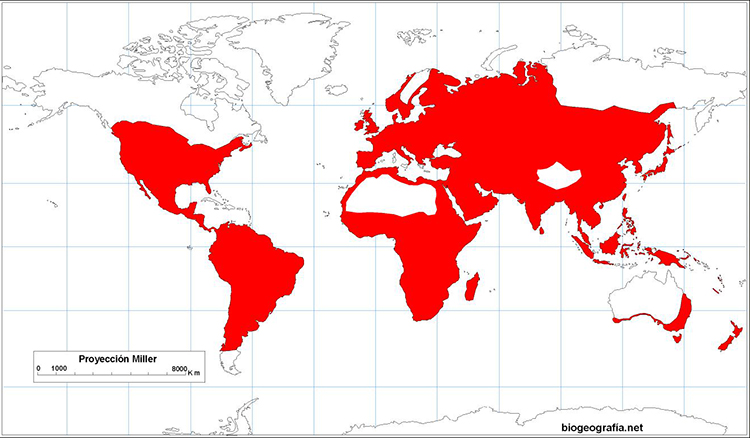

|

|

Área de distribución

cosmopolita del ser

humano (Homo sapiens).

Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |

-

Áreas

circumterretres: son áreas de distribución que se

extienden

alrededor del globo, pero quedan limitadas por la latitud, se sitúan

entre dos paralelos terrestres. Existen, por lo tanto, taxones

distribuidos en áreas circumboreales, áreas circumtempladas y áreas

circumtropicales (Lacoste et al, 1973).

Los taxones de áreas

circumboreales, se distribuyen en torno a los círculos

polares, como el

oso blanco u oso polar (Ursus

maritimus) que vive en torno al

círculo polar Ártico, o los pingüinos (familia Spheniscidae)

situados

alrededor del círculo polar Antártico. Existen especies de pingüinos

que viven en regiones intertropicales, alejados del polo sur, como el

Spheniscus

mendiculus endémico de las islas Galápagos, o el pingüino

de

Magallanes o patagónico (Spheniscus

magellanicus) que en invierno viaja

hasta Perú y otras islas del Atlántico Sur, pero la mayoría de las

poblaciones y especies de pingüinos viven en mar abierto, en torno a

los 45º y 60º de latitud sur, en la costa de la Antártida y en las

islas de alrededor (Acosta, 2004). Las áreas circumtempladas se

refiere

a especies que se distribuyen limitadas entre los círculos polares y

los trópicos, como los groselleros (género Ribes), la gran

mayoría de

especies del género Quercus,

o los avellanos comunes (Corylus

avellana). Por último, las áreas circumtropicales, se

refiere a taxones

que se sitúan entre los trópicos (trópico de Cáncer y trópico de

Capricornio), como por ejemplo las palmeras (familia de las palmáceas).

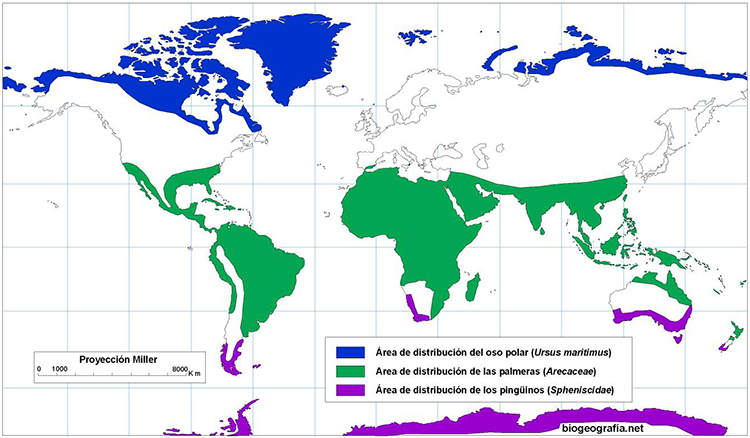

|

|

Áreas de distribución

de los osos polares

(Reeder et al, 2005), las

palmáceas

(Joleaud citado en Lacoste et al, 1973), y los pingüinos (Acosta,

2004).

Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |

-

Áreas

disjuntas (o disyuntas): son áreas fragmentadas en dos o

más

partes. La noción de discontinuidad es muy relativa, puesto que en

realidad ningún área es continua, sino que está formada por localidades

más o menos diseminadas. Una área disjunta en realidad, es por tanto un

área formada por elementos separados por una distancia tan importante

como para que pueda ser franqueada por los medios de diseminación del

taxón. Algunos ejemplos son Salix

herbacea, el género Fagus,

o la

familia de los camélidos (Lacoste, 1973).

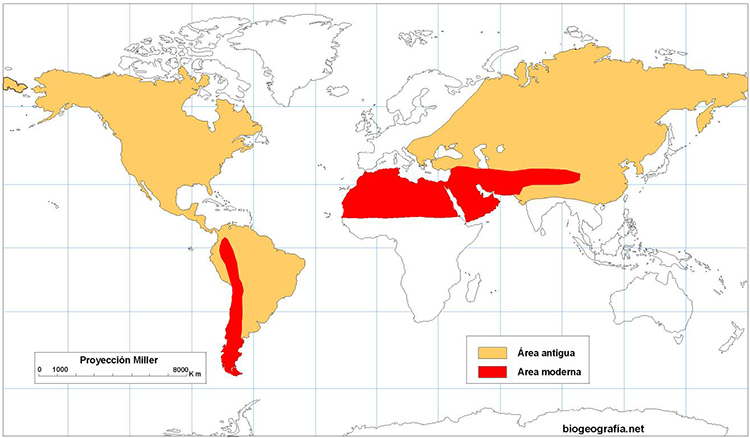

|

|

Área

de distribución disjunta de la familia de los camélidos (género Lama:

llama, vicuña y, guanaco en América del Sur; género Camelus: camello y

dromedario en África y Asia).

Adaptado de Bronowski, citado en Lacoste et al, 1973. Elaborado por

Alberto Díaz, 2019. |

-

Áreas

endémicas: son las áreas en las que se distribuyen los

endemismos

(ver endemismos).

Generalmente se definen como el territorio más o

menos restringido o limitado en el que vive una comunidad o una

especie, o cualquier rango taxonómico mayor o menor (Lacoste, 1973;

Ferreras Chasco, 1999). El concepto por lo tanto, es bastante amplio,

puede haber endemismos de un continente, un país, una región, un

territorio concreto... aunque el término de endemismo tiende a

aplicarse especies con áreas de distribución muy pequeñas (especie

microareales). |

|

Continúa en la siguiente

página con el apartado

de endemismos...

|

| |

|

|

|

|

www.biogeografia.net

|